皆さんは勉強計画をしっかり立ててから勉強に臨んでいますか?

実際に生徒と話していても、

って人や、

という人が多いように感じます。

勉強計画を立てないということは地図なしで旅をするということです。

勉強計画をしっかり立てておけば、自分が全く前進していなかったり、予定より遅れていたりしても早く気付くことができます。

なので勉強計画は絶対に立ててほしいんです!

今回は理想的な勉強計画の立て方をご紹介します。

これは定期テストだけではなく大学受験や高校受験、さらには仕事にもつかえる手法となっています。

ここで身に付けてしまえば一生もののスキルになりますよ。

理想的な勉強計画の立て方。受験・定期テストの学習計画もこれでOK!

それでは具体的に、どんな手順で勉強計画を立てていけばいいのでしょうか?

それぞれの工程を解説していきます。

①目標と現時点でのレベルをチェックしよう

具体的な勉強計画を立てる前に少しだけ準備が必要です。

ここでは以下のことを確認しておきましょう。

《勉強をする目的は?》

- 定期テストで○点を取る

- ○○大学に合格する

- 学力のベースアップ など…

《その中でも具体的に何を伸ばしたい?》

- 英文法を完璧にする

- 長文読解の正答率を上げる など…

《今のレベルと目標との差は?》

- 前回の定期テストはどうだった?

- 最新の模試の結果は?

- 自分に足りない力は? など…

このように最終的なゴールと、今の自分のレベルを確認しておくことが大切です。

勉強する目的も今のレベルも人により様々ですから。

全員が同じ勉強計画になるわけではありませんよね。

目標設定のしかたはこちらの記事でも詳しく解説しています↓

特に入試対策をして行きたい人は、模試の結果帳票を必ずチェックしておきましょう!

模試の結果帳票には自分がさらに成長するためのヒントがいっぱいです。

点数や偏差値だけチェックして終わりにしてしまう人が多いのですが、これではあまり模試を受けた意味はありませんよ。

重点的に対策すべき科目、その科目の中でもどの分野が特に弱いのかなどの細かい情報までチェックする必要があります。

②やるべきことを洗い出そう

①で勉強をする目標と現時点でのレベルが分かったら、具体的にやるべきことを決めていきましょう。

定期テスト対策と受験に向けた勉強では考え方が異なりますので、それぞれ説明していきますね。

定期テスト対策の場合

定期テストに向けた勉強計画を立てる場合、まずは課題とやるべきことの全体量をチェックしましょう。

定期テスト前は学校からの課題が必ずと言っていいほど出ますよね。

まずは課題を終わらせてしまってから自分独自の勉強を開始するのが一般的な流れです。

ということは…

学校の課題をいかに早く終わらせるかが大切となります。

なのでテスト前の勉強計画を立てる際はまず、

- やらなくてはいけない課題

- 自分で独自に勉強したいこと

この両方を書き出してみましょう。

受験勉強の場合

受験勉強に関しては、まずは使っていくテキストを決めていくことになります。

テキストの選定はとっても重要。

本来は塾や学校の先生と一緒にテキストを選ぶのが理想です。

自分のレベルや目的に合うものを使わないといけませんからね。

③長期計画 → 短期計画の順で考えよう

具体的な計画を立てる上で大切なのは、

大きな計画→小さな計画→もっと小さな計画

の順に考えることが大切です。

まずは長期予定として、

- 〇月までにこのテキストを終わらせる

- 過去問は〇月から開始する

- 入試までに単語帳を3周する…

こんな感じで大まかな予定をたてておくことが必要です。

そして次に、その予定をさらに細かく考えていきます。

たとえば…

【300ページある問題集を3か月で終わらせたい場合】

→1か月に100ページ

→1週間で25ページ

って感じで、大まかな計画から計算してやるべき量を求めます。

④自分に合った基本ターム(期間)を決めよう

1年先のゴールに向かって勉強していくのは大変です。

どうしても途中で挫折したり、中だるみしたりしまうんですよね…。

なので自分で1週間ごと・3日ごとなど基本となるターム(期間)を決めて勉強していくのが良いですよ!

以下、例を紹介していきます。

受験までの長期間であれば…【1週間区切り】 ←おすすめ!

基本的には1週間区切りで勉強計画を立てていくことがおすすめです。

後述しますが調整日や確認テストなども設けなくてはいけませんので、1週間という期間はちょうどいいんですよね。

やり方は以下の通り。

- 1週間の中でやらなくてはいけないことを確認

- それを1日ごとに振り分ける

学校の予定などを考慮しながら、無理のないように考えていってくださいね。

タームのはじめに予定を立ててしまったら、あとはそれに従って勉強していくだけです。

定期テスト前なら…【3日区切り】

テスト直前なんかは、1週間ごとに予定を立てていられないかもしれません。

そんなときは3日ごとのタームにしてはどうでしょうか。

- やらなくてはいけない課題などをはじめの3日間に振り分ける

- 次のタームのはじめに、前のタームで終わらなかった分と、テストで高得点を取るためにするべきことを3日分書く。

- また次のタームのはじめに、終わらなかった分とさらにやるべきことを書く。

これの繰り返しです!

この場合は課題などの正答率を見て、その都度優先順位を考えて効率よく勉強していきましょうね。

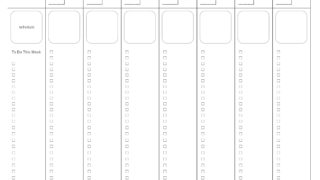

⑤勉強計画表と進捗は見える化しよう

上記のように勉強計画を立てたら、必ず紙に書き出して「見える化」しましょう。

書くものはノートでもメモ帳でも構いません。

しかし必ず、

- 1日ごとのタスクを書く

- やるべきテキスト名・ページ数など具体的に書く

- 進捗が分かるようにおく

これらを守るようにしてください。

どうやって書いたらいいか分からない人は、以下のページで紹介している《1週間の勉強計画表のテンプレート》を活用してください。

下記のページに飛べばダウンロードできます。

計画倒れにならない勉強計画の立て方のポイントは?

ここまでで基本的な勉強計画の立て方については理解できたかと思います。

しかし…それをきちんと実行できるのかどうかはまた別問題ですよね。笑

ここでは計画倒れにならならず、かつしっかりと内容を身に付けられるような勉強計画の立て方のポイントを紹介していきます。

確認テストを実施する

塾や予備校に通っていない人は特に、自分で確認テストをすることを意識しましょう!

ただがむしゃらにテキストを進めているだけでは、本当に身についているのか分かりません。

確認テストといっても、自分でテスト用紙を作成するなんて面倒なことはしなくてもOK。

【英単語の場合】

単語帳の意味の部分を赤シートで隠してテスト

【数学の場合】

その週に解いた問題の中からランダムに数題解く。

こんな感じの手軽さで大丈夫です。

いずれの場合もきちんと点数化したり、間違えてしまった問題にチェックをつけたりしておくと、2周目を解く時なんかに便利ですよ!

1週間に1日は調整日を作る

週に1回は「何もない日」を作るのがおすすめです。

1週間のうちに終わらなかった分はそこで調整することができますし、

逆に余裕で終わってしまったらさらに進めておくこともできますね。

予定通りに勉強が進まないということはそれだけで罪悪感になってしまいます。

余計な心配事を排除するためにも、この「調整日」は絶対に必要です。

また受験は長期戦となるため、リフレッシュという意味でも調整日は必要になってきます。

勉強予定に追われていて自由な時間が全然ないと、ストレスが溜まってしまって逆に効率が悪くなってしまいますよ。

勉強計画のアップデートを繰り返す

こんな風に1週間の勉強の成果をきちんと見つめ直して、その都度修正していくことが大切。

随時計画をアップデートさせていきましょう!

無理な計画は失敗のもと。余裕のある計画を!

余裕を持って計画を立てることはとっても大切!

計画通りに終わらないことがよくあると、計画倒れが普通のことになってしまうんですよね。

そのうちスケジュールを軽視するようになってしまうかもしれません…。

また、計画通りにできないということでストレスを感じてしまう場合があります。

【スパルタ】ストイックに勉強していきたい人のための勉強計画オプション!

次に紹介するオプションは、上で紹介した勉強計画の立て方をしっかりマスターして、さらに自分に厳しくしたい人に向けたものです。

計画通りにできる自信のない人は手を出さないでくださいね!

本当にできる自信のある方だけどうぞ!

時間と量の両方のノルマを決める

先ほど紹介した勉強計画では、「勉強の量」だけを決めていました。

これはさらに勉強時間のノルマも決めて、量と時間の両方のノルマを達成するまで勉強をやめてはいけないというもの。

たとえば…

- 量の目標 : テキスト20ページ

- 時間の目標 : 8時間

と決めたとします。

たとえ6時間でテキストを20ページを終えたとしても、勉強時間が8時間経っていないので勉強をやめてはいけません。

逆に、8時間経ってもテキスト20ページ分が終わらないのであれば、終わるまで勉強をやめてはいけません。

かなり厳しいルールなのが分かりますよね…。

計画の段階で自分の力量を分かっていないと大変なことになってしまいます…。

ここでも大切なのが、余裕をもって計画を立てること!

って人であれば、時間の目標は7~8時間くらいにしておくのがベストです。

無理のある計画は挫折のもと。

最悪体調を崩すことにもつながってしまいます。

まとめ:目標・やるべきこと・体力など総合的に考えて勉強計画を立てよう

- まずはやるべきことをピックアップしよう

- 受験生は特に、テキスト選定をしっかりすることが大切!

- 長期計画 → 短期計画の順に考えていこう

- 1週間や3日区切りなどの基本タームを決めよう

- タームが終わったら反省&改善を繰り返していこう

- 予定通り勉強をこなすのに慣れてきたら、徐々に負荷をかけていこう

今回は勉強計画の立て方について解説をしていきました。

受験は長期戦なので、勉強計画はとても大切です。

「計画なんてめんどくさい!」「立てても意味がない!」なんて言わずに、まず一度無理のない勉強計画を立ててみましょう。

皆さんもぜひ、この勉強計画のつくりかたを参考にしてみてくださいね。

勉強計画が立てられたら次は実戦!

こちらの記事では家でもしっかり集中するためのヒントをご紹介します。